|

"Dem Himmel

gegenüber"

Paul-Hofhaimer Tage, Radstadt, 11. Juni 2006

Vortrag Johannes Rauchenberger, Graz

Dem Himmel gegenüber

sehr geehrte Damen und Herren,

erzählt man sich Witze.

Ein solcher

sehr bekannter ist aufgeschrieben bei Ludwig Thoma, dem Redakteur des

„Simplicissimus“, geboren 1867 im schönen Bergdorf Oberammergau,

das der schönen Bergstadt Radstadt in zwei Punkten gleicht, in der

Schönheit ihrer Natur und, zweitens, in der hohen Emigrationsrate,

wenn gerade nichts zu tun ist – wie etwa die Passion zu spielen oder

die Paul-Hofhaimer Tage zu bestreiten inclusive Mozarts Requiem.

Die kurze Titelgeschichte der unter

der Überschrift „Der Münchner im Himmel“ versammelten „Satiren

und Humoresken“ erzählt von der Himmelfahrt des ,,Alois Hingerl,

Nr. 172, Dienstmann in München“, der „vom Schlag gerührt zu

Boden fiel und starb“.

Im Himmel wird er vom Hl. Petrus in

Empfang genommen. „Der Apostel gab ihm eine Harfe und machte ihn mit

der himmlischen Hausordnung bekannt. Von acht Uhr früh bis zwölf Uhr

mittags ,frohlocken', und von zwölf Uhr mittags bis acht Uhr abends

,Hosianna singen' .“ Der Münchner Dienstmann fügt sich, wenn auch

widerwillig, den neuen Existenzbedingungen, setzte sich, „wie es ihm

befohlen war, auf eine Wolke und began n zu frohlocken: ,Ha-lä-lä-lä-lu-u-hu-hiah!'

...“ Da es aber über

eine vage Manna-Verheißung hinaus bei all dem Frohlocken nichts zu

trinken oder zu schnupfen („koan Schmaizla“) gibt, schiebt sich in

das ätherische Alleluja ein handfestes Fluchen: „fing er wieder

sehr zornig zu singen an: „,Ha-ha-lä-lä-lu-u-uh - - Himmi -

Herrgott - Erdöpfi - Saggerament - lu - uuu – iah!' Er schrie so,

daß der liebe Gott von seinem Mittagsschlafe erwachte und ganz

erstaunt fragte: ,Was ist denn da für ein Lümmel heroben?'“

Gottvater wird wie ein gemächlicher bayrischer Dorfpfarrer unsanft

aus dem mittäglichen Schlummer geweckt, und wie einem solchen Gegenüber

spornt die Beschwerde über die himmlische Ruhestörung den Alois erst

recht zum Schimpfen an: ,,,Ja, was glaab'n denn Sie?' sagte er. ,Weil

Sie der liabe Good san, müaßt i singa, wia'r a Zeiserl, an ganz'n

Tag, und z'trinka kriagat ma gar nix! A Manna, hat der g'sagt, kriag

i! A Manna! Da balst ma net gehst mit dein Manna! Überhaupt sing i

nimma!'“ Der „liebe Gott“ und sein Himmelspförtner erkennen auf

Dienstuntauglichkeit für den himmlischen Chorgesang und setzen den

Alois in eine andere „englische“ Funktion um, eine Art himmlischen

Dienstmann, der „die göttlichen Ratschlüsse der bayrischen

Regierung“ überbringen soll, welcher praktische Dienst ihn mehr

freut als das Frohlocken zur Harfe. Sein erster Auftrag an den

bayrischen Kultusminister führt freilich gleich zu einer höchst

irdischen Reinkarnation: ,,Allein, nach seiner alten Gewohnheit ging

er mit dem Brief zuerst ins Hofbräuhaus, wo er noch sitzt. Herr von

Wehner wartet heute noch vergeblich auf die göttliche Eingebung.“

Unter dem Titel „Der Postsekretär

im Himmel“ gibt es im gleichen Band eine zweite Geschichte, die,

weil ganz ähnlich, hier im einzelnen nicht nachzuerzählen ist. Die

Himmelsreise wird da „einem echt bayerischen Schlaganfall“

zugeschrieben, der sich am Ende aufklärt: „Da merkte er froh, dass

er im Bräuhause eingeschlafen war und alles nur geträumt hatte.“

Von solcher Seinsart wird auch die Himmelfahrt des Alois Hingerl

gewesen sein. Es sind Träume vom Himmel, aber eher Alpträume einer

jenseitigen Existenz, in der wahr würde, was Theologen vom Schlage

des Hl. Augustinus dem gemeinen Volk als Seligkeit vor Augen malen:

„cibus noster alleluia, potus alleluia. Totum gaudium est alleluia“

(Unser Essen ist ein Halleluja, unser Trinken ist ein Halleluja.

Unsere ganze Freude ist das Halleluja.)

also: sehr geehrte Damen und

Herren,

dem Himmel gegenüber,

… ist sicher ein Gasthaus oder

wenigstens eine Almhütte. Für alle, die warten bis sie hinüberkommen.

Oder, die einen trinken gehen als Unterbrechung zum ewigen

Hallelujasingen. Oder für die, die die zündenden Ideen des göttlichen

Ratschlusses für eine Stadt überbringen, sie sehen also, wie

politisch diese Paul-Hofhaimer Tage sind: „Um die Ecke, links,

geradeaus, links“ – dem Himmel gegenüber, das ist eine

Wegbeschreibung für einen besonderen Ort. Sind

es die Wolken? Ist es die Landschaft, sind es die Berge? Die Wiese,

das Grün, die Erde? Das

Dickicht der Städte?

Imagine,

there is no heaven above us, no hell below us, only sky. So sang John Lennon.

Einfach nur

sky? Aus Mozarts Feder hingegen erklingt heute Abend als Höhepunkt

dieser 20. Paul-Hofhaimer-Tage das Requiem mit seiner berühmten

Sequenz des „dies irae dies

illae“ am Abend. Also ist das Gegenüber des Himmels der Tag

des Zorn an jenem Tag, wie wir schön übersetzen? Und nicht: Unser

Trinken ist ein Halleluja, das Essen ist ein Halleluja, die ganze

Hetz’ ist ein Halleluja. Alles ist möglich.

Was aber ist das dies irae, dies illae, fragen wir schnell nach, denn wir kennen es

nicht mehr. Erlauben Sie eine kleine biografische Randnotiz: Als ich

geboren wurde, hat es die Kirche aus der Begräbnisliturgie

gestrichen. (Was natürlich nichts mit mir zu tun hat!)

Vielleicht haben wir es wenigstens

vom Deutschunterricht noch in Erinnerung. In der berühmten Dom-Szene

bei Goethes Faust, also in jener, der unmittelbar darauf die

Walpurgisnacht folgt, macht der Böse Geist dem Gretchen furchtbar

schlechtes Gewissen, so sehr, dass diese eh schon

geängstigte Frau zur schieren Verzweiflung getrieben wird.

Der Böse Geist beginnt dem

Gretchen einzuflößen:

„Wie anders, Gretchen, war dir’s,

Als du noch voll Unschuld

Hier zum Altar tratst,

Aus dem vergriffenen Büchelchen

Gebete lalltest,

Halb Kinderspiele,

Halb Gott im Herzen!

Gretchen!

Wo steht dein Kopf?

In deinem Herzen

Welche Missetat?

Betst du für deine Mutter Seele, die

Durch dich zur langen, langen Pein hinüberschlief?

Auf deiner Schwelle wessen Blut?

- Und unter deinem Herzen

Regt sich’s nicht quillend schon

Und ängstet dich und sich

Mit ahnungsvoller Gegenwart?

Gretchen: „Weh! Weh!

Wär ich der Gedanken los,

Die mir herüber und hinüber gehen

Wider mich!“

Chor: Dies irae dies illa

solvet saeclum in favilla

Orgelton

Der Böse Geist nutzt diese Verse

des dies irae dies illa zur

puren Einschüchterung. Und

so geht es weiter in dieser Szene bis sie kippt.

Der Chor fährt fort schließlich in den berühmten Versen:

Chor: „Quid

sum miser tunc dicturus“ –

Und Gretchen stammelt nur

mehr:

„Nachbarin! Euer Fläschchen! – „

Sie fällt in Ohnmacht

Ja, das Fläschchen! In der

Inszenierung, die Goethes Drama dem bildungsbürgerlichen Bewusstsein

einprägte, färbte sich der kirchliche Gesang zum Medium teuflischer

Beängstigung der Seele. Das maligne Spiel mit den liturgischen

Zitaten, welches Gretchen die Seele zusammenschnürt, überträgt sich

im Bildungsgang schließlich unter der Hand auf die Sequenz als solche

und ganze. So empfunden, konnte sie kaum Bestand haben und musste

irgendwann ins religionsgeschichtliche Depot, eingesperrt am besten,

zugeschnürt, versiegelt. Aber heute, bei Ihnen in Radstadt, wird sie

gesungen, die Sequenz.

Nehmen Sie also das Fläschchen

mit, wenn sie schon nicht im Hofbräuhaus sitzen!

Mal langsam.

Das dies

irae haben also die Liturgen der Kirche fast zeitgleich, als die

Beatles die Götter unserer Eltern waren, aus der offiziellen Begräbnis-Liturgie

entfernt – unzumutbar für heutige Ohren, wie man wahrscheinlich zu

Recht argumentierte. (So ist es das Konzert, das noch darf, was man

nicht mehr beten soll.) John Lennon hat nicht den heaven

besungen, sondern den sky.

Der ist zwar noch immer unendlich, wie uns die Kosmologen erzählen,

aber zumindest in unserer Nähe ziemlich verpestet, durch die

Treibgase, die die Erde erwärmen, das Gletscher schmelzen und die

Meere ansteigen lassen und so Millionen von Lebewesen, darunter auch

Menschen, unter sich begraben werden, durch die zahlreichen Luftstraßen,

mit denen wir in metallenen Gefängnissen, ziemlich beengt und

nebeneinander geschlichtet wie Sardinen, sodass wir nicht einmal

ordentlich die Zeitung lesen können ohne die Sitznachbarin zu stören,

einen einstigen Traum der Menschheit verwirklichen: sich zu erheben über

die Wolken, etwas schneller von einem Ort zum anderen zu kommen, es

gleichzutun den Vögeln.

Und wie wir da sitzen, im Flugzeug,

und vielleicht das Glück haben, beim kleinen Guckloch nicht den öden

Flügel zu sehen, sondern tatsächlich den Himmel, den nach oben

nichts mehr begrenzt, der sich nur abgrenzt von seinem buchstäblichen

Gegenüber, der flauschigen weißen Decke aus Wolken, sodass wir

glauben möchten, hineinfallen zu wollen in diese weiße Watte,

bekommen wir noch kurz einen Schauder, jenen Schauder, den wir beim

ersten Mal hatten, als wir ein Flugzeug bevölkerten, dass das

Hineinfallen in diese Watte, ja kein Fallen in einen weichen Flausch

bedeutet, sondern nur ein Durchfallen durch diese Decke, die ja nur

aus gesättigten Wassertropfen besteht, hinab, hinab, so, wie Hölderlin

in Hyperions Schicksalslied

dichtet „ins Ungewisse hinab.“

„Ihr wandelt droben im Licht / Auf weichen

Boden, selige Genien! Glänzende Götterlüfte Rühren euch leicht,

wie die Finger der Künstlerin heilige Saiten. Schicksallos, wie der

schlafende / Säugling, atmen die Himmlischen / Keusch bewahrt / In

bescheidener Knospe, / Blühet ewig / Ihnen der Geist / Und die

seligen Augen / Blicken in stiller / Ewiger Klarheit.

Doch uns ist gegeben auf keiner Stätte zu

ruhn, / Es schwinden, es fallen / Die leidenden Menschen / Blindlings

von einer / Stunde zur anderen, / Wie Wasser von Klippe / Zu Klippe

geworfen, / Jahr lang ins Ungewisse hinab.“

So hat Friedrich Hölderlin das

Gegenüber des Himmels ausgemessen, weich und schwebend das Eine, hart

und zerhackt das andere. Und das andere, das ist eben das Gegenüber

zum keuschen Schnitt der seligen

Augen, die in stiller,

ewiger Klarheit blicken, und das sind: wir.

Wir, die Menschen, das Gegenüber der Unsterblichen, die also schwinden, fallen, hinab, hinab ins Ungewisse.

Lichtjahre unterhalb jenes

Niveaus, das der bekannte Dichter aus der Zeit des Deutschen

Idealismus vorgegeben hat, hat man in der religiösen Gebrauchsmusik

meiner Generation einmal das Lied gedichtet:

„Leben, Leben wird es geben, Leben, Leben vor dem Tod.“

Immerhin, denken wir, immerhin.

Für viele, und es sind mehr als wir es sind, gilt ja auch dies nicht.

Aber es war damals auch formuliert

gegen eine Haltung, dass das Leben erst einmal kommen wird, dass es

aufzusparen sei für nachher, dann, wo alles vorbei ist. Jetzt aber, vor dem Tod haben wir das Leben im Griff, vogliamo tutto e subito,

wie man vor 40 Jahren schrie – noch einmal rufe ich die Generation

meiner Eltern um 1968 auf: tutto

e subito, alles und

sofort.

Gemessen daran, gemessen an das,

was jene einst schrieen und forderten, haben sie viel erreicht. Und

heute ist es so weit. Tutto e

subito. Wir haben nicht nur die Macht, jetzt oder wenigstens

morgen mit dem Flugzeug beinahe jedes Ziel dieser Erde anzusteuern,

wir haben auch die Macht, jetzt und sofort uns im digitalen

Datenhighway einzuloggen und diesen Globus binnen weniger Sekunden zu

einem kleinen Spielball werden zu lassen, den wir mal hier, mal dort

betippsen. Wir haben der Zeit ein Schnippchen geschlagen und wir haben

den Raum bezwungen. Wir sind mit unseren Handys immer erreichbar,

jetzt und sofort, wir

sagen, dass wir in fünf Minuten zu Hause sind, wir rufen vor der

Fleischabteilung an, welches Schnitzel wir kaufen sollen, wir sagen,

dass wir gerne den Rasen gemäht hätten, wenn: „Regnet es schon zu

Hause?“

Wir bekennen mit Stolz, dass wir

viel vom einstigen Gegenüber des Himmels verloren haben. Wir meinten

natürlich „gewinnen“, ausgesetzt einem permanenten

Wachstumsprozess, jenem drängenden Drang, die die Götter unserer

Gesellschaft vorgeben, und denen kein Politiker mehr zu widersprechen

wagt.

Das Gegenüber des Himmels wird so

potent wie nie zuvor und verglüht zugleich im Projektionswahn unserer

Endlichkeitsvorstellungen.

„Wer

gab uns die Macht, die Erde von der Sonne loszuketten? Wer gab uns den

Schwamm, den Horizont wegzuwischen? Und stürzen wir nicht fortan? Rücklings,

seitwärts, fort von allen Sonnen? Blickt uns nicht der leere Raum

an?“

Der geistige Ahnherr der Moderne,

Friedrich Nietzsche, hat in seiner bekannten Parabel „Vom tollen

Menschen“ noch diese Frage gestellt, er aber wusste noch die Höhe

des Falls zu erahnen, er wusste noch zu benennen, was wir nicht mehr können

oder auch nicht mehr wollen. Wohin also stürzen wir? Bleiben wir bei

unserem Gedanken aus dem Guckloch des stählernen Gefängnisses in der

Luft: in die Watte, den Flausch, den Schnee.

In Radstadt, das mit seinem

Festival der Paul-Hofhaimer-Tage im Bundesland Salzburg zwar nicht mit

den bekannten Reizen der Mozartstadt lockt, sondern mit den Schönheiten

seiner Natur, ist es ein leichtes sich vorzustellen, wohin man fällt,

wenn man fällt: in die samtene Decke des Schnees. Nicht nur die

Pisten, nicht nur die Dächer, nicht nur die Straßen tragen die anfänglich

leichte und dann die schwere weiße Last, auch die Gräber, die

anfangs noch Hügel markieren und nach und nach unter einer dicken weißen

Schicht gleichgemacht werden. Unter einem solchen Hügel liegt auch

meine Schwiegermutter.

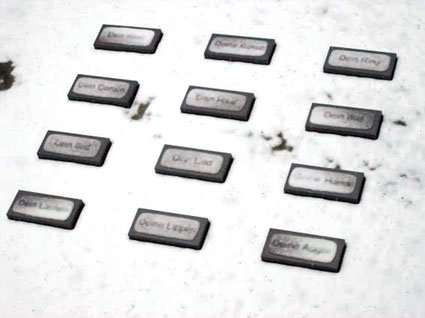

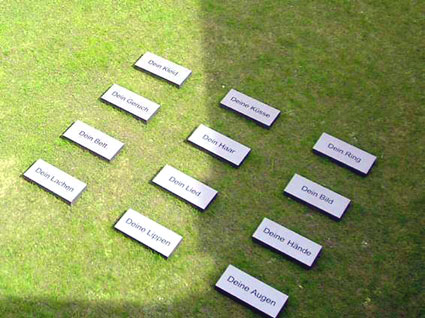

Madeleine Dietz, Wo du auch bist,

dort will ich sein, Stahlplatten, 2000/2006, Installation im Hof des

Minoritenklosters, Ausstellung in den Minoriten-Galerien Graz,

1.3.-12.4.2006, Foto: J. Rauchenberger

Wenn Sie Kinder haben, kommen diese

höchstens mit der Vorstellung zurecht, dass sie, die Oma, im Himmel

ist, wenn sie plötzlich nicht mehr zu Besuch kommt, keine Geschichten

mehr erzählt. „Die Oma soll in die Küche gehen und kochen“,

sagte mein Sohn David, als er neben ihrem Sarg im Wohnzimmer lag. Er

hat geklopft. Damals war er vier. Die Oma ist im Himmel, was wollen

Sie ihnen, Ihren kleinen Kindern, sonst weis machen? Dass sie nun ein

elektrisches Energiefeld ist, das uns im Zimmer umschwebt? Schließlich

ist ja drei Tage nach unserem Tod unser Energiefeld noch messbar.

Immerhin

- denken wir. (Nur mehr vielleicht.)

Der Mensch ist weg wie nix.

Sagte Heimito von Doderer. Das ist also noch weniger als Hölderlins

Stürzen. „Weg wie nix.“

Imagine, there is no heaven above us, no hell below us, only sky.

Wir fliegen und fliegen, wir sehen

den Schnee unter uns. Oder sind es die Wolken? Ist es die Watte? Draußen,

sagt der Kapitän durch die Lautsprecher im Flugzeug, hat es minus 48

Grad Celsius. Warum die Sonne hier nicht mehr warm ist? So mitten im sky?

Irgendwann gelangen die Strahlen

durch die Decke, irgendetwas muss sie schließlich warm machen können,

dass sie den Schnee schmelzen lassen. Auch in Radstadt. (Heuer kommt

der Sommer nicht.)

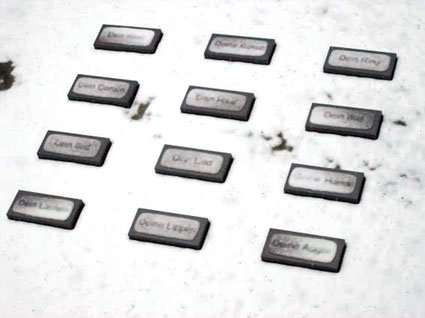

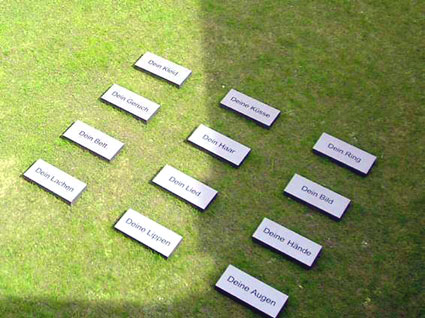

Madeleine Dietz, Wo du auch bist,

dort will ich sein, Stahlplatten, 2000/2006, Installation im Hof des

Minoritenklosters, Ausstellung in den Minoriten-Galerien Graz,

1.3.-12.4.2006, Foto: J. Rauchenberger

Der Schnee schmilzt die Gräber.

Die Sonne den Schnee.

Deine Augen – Dein Mund – Deine Haare – Dein Lachen

Deine Augen / Dein Blicken / Deine Klarheit

Deine seligen Augen / Blicken in stiller / Ewiger Klarheit

„Wo Du auch bist, dort will ich sein“ (Madeleine Dietz).

Die Sonne schmilzt den Schnee von

den Gräbern. Wir erwarten in diesem Jahr so sehnsüchtig Wärme. Wir

erwarten die Hitze. In Mozarts Requiem, in seinem dies

irae, dies illae ist es heiß. Die favilla

glüht noch von der Hitze. Es ist eine heiße Asche danach.

Vor zwei Jahren habe ich hier Erde

in das Grabesloch geworden. Es war kalt, die Erde gefroren. Die

Bestattung hier hatte nur wenig ungefrorene Erde, eine solche Erde war

rar. Und so haben wir einen Topf mit ungefrorener Erde geraubt, um es

ins Loch zu werfen. Der Priester sagte sein „Von

der Erde bist du genommen, dorthin kehrst du zurück“ dabei.

Genau ein Jahr später, fast

auf den Tag genau, haben wir in Graz mit Künstlern die Feuerhalle

besucht und uns mit der ganzen Prozedur der letzten Entsorgung

vertraut gemacht. Der Dichter, Arnold

Stadler, den wir eingeladen hatten, erzählte auch vom Erdewerfen

nach einer Beerdigung am Heiligen Abend. Seine Erde war gefroren; so

war es wie ein Schuss, der auf den Sargdeckel knallte, ein Projektil,

das das Holz womöglich durchdringen könnte. (Aber es ist zum Glück

nicht geschehen.)

Der Mensch ist weg wie nix.

Um zu verbrennen, braucht der

Mensch zwei Stunden. Das ist eine verdammt lange Zeit. In Graz gibt es

zwei solcher Öfen. Wir waren nicht nur im Kühlhaus, wo die Toten

noch warten, wir haben auch durch das Guckloch in das Feuer geblickt.

Da lagen sie beieinander, friedlich, sie waren schon fast fertig. Aber

sie hatten, so fühlten wir, Zeit. Zeit zu verbrennen. Die nächsten

Schritte waren nur mehr das Auskühlen, die Knochenmühle, das Abfüllen,

die richtige Nummer, zumachen, versiegeln. Das bleibt vom Menschen.

Der Rest ist in den Himmel durch den Schornstein entschwunden. In den sky

natürlich.

Imagine, there is no heaven above us, no hell below us, only sky.

Ja, das Guckloch. Was wir sahen war

– dieses Wort fiel – schön.

Und doch: Soviel wir auch sahen, wir kommen über das Sehen dem

Geheimnis nicht näher.

Aber es war etwas vom dies irae, dies illae dabei, das Sie heute Abend hören werden.

Dies irae, dies illa

Solvet saeclum in favilla:

Teste David cum Sibylla

Quantus tremor est futurus,

Quando iudex est venturus,

Cuncta stricte discussurus!

Und Goethe übersetzt den Tag des Zorns, den jüngsten Tag, wo die

Welt in Feuer aufgeht.

Grimm fasst dich!

Die Posaune tönt!

Die Gräber beben!

Und dein Herz,

Aus Aschenruh

Zu Flammenqualen

Wieder aufgeschaffen,

Bebt auf.

Der Mensch kann brennen. Da hat er

Zeit. Hier aber brennt nicht das Herz, es brennt die Welt. Das Ende

der Zeit wird antizipiert, der Weltzeit überhaupt. Die Welt, sie

brennt: „Solvet saeclum in favilla“. „Favilla“ ist die glühende

Asche. Der Kosmos verglüht. Anders als in den Tagen des Noe oder des

Tsunami ist es keine Überschwemmung, die die Welt zugrunde richtet

(wie wohl die Gletscher schmelzen), sondern eine Feuersbrunst.

Das haben wir alles schon gesehen, denken wir längst, das haben wir

alles schon gesehen.

Schließlich haben wir nicht nur

den Himmel säkularisiert, sondern auch das Gericht. „Es kommt, es kommt, das jüngste Gericht“, darauf hat ein

anderer Dichter, Max Frisch, in „Andorra“ vor 50 Jahren störrisch

beharrt, als er gesehen hat, dass seine Generation weiter gelogen hat,

dass sie weitergelebt haben, Täter neben Opfer, als wäre nichts

gewesen.

Heute kommt das Gericht

leichtpfotig daher. Mit smartem Anzug und schickem Kleid. In der

Gestalt der Berater, keinen Beruf – höchstens den Stand der Ärzte

– haben wir so hochbeamen lassen in den letzten Jahren wie den des

Beraters, den Unternehmensberater, die Personalentwicklung, den

Lebensberater… Wenn die Firma, in der wir arbeiten, in einer Krise

ist, kommen sie, wenn unsere Beziehung in einer Krise ist, suchen wir

sie auf. Schon wir zahlen viel, die Firmen geben Unsummen für sie

aus, nur mit der Hoffnung, im erwarteten Endgericht einer alles gleich

machenden Globalisierung noch bestehen zu können. Ihre Tätigkeit

lautet „sanieren“. Doch tun sie es nicht im Sanatorium, sondern

kommen vor Ort.

(Früher füllte die Wurzel „sanus“

das „Heilen“ aus.)

„Nachbarin! Euer Fläschchen!“ rief Gretchen. Und fiel in

Ohnmacht.

Luis Sammer, "Fürchtet euch

oder fürchtet euch nicht", (Großer Bär von Ingeborg Bachmann),

Materialobjekt, 20x100x70 cm, 2006

Doch das Fläschchen ist leer. Wir

wechseln erneut unsere Position und kehren nicht in das Flugzeug zurück,

sondern nähern uns der Sonne, die wir mit diesem jüngsten Kunstwerk

von Luis Sammer (2006) vom

Firmament nehmen und auf die vom Eis gekühlten Platten legen und

garnieren. Um sie herum die Fläschchen –

sie sind leer, ausgefahren wie Flaschenbomben. Und die orange

Halbkugel im Zentrum glänzt noch ein bisschen nach, ehe ihr Licht

bald erlöschen wird. Wir geben die Sonne als Halbkugel auf vier

Blechformen, die Kopf, Tatzen und Füße eines Bären bilden, unförmig,

wie von einer Bombe zerfetzt. Doch die orange Halbkugel ist das Herz für

die Silhouette des losgerissenen Bären, den Ingeborg Bachmann, die am

25. Juni 80 Jahre alt geworden wäre, vor genau 50 Jahren noch zügeln

wollte.

Fürchtet euch oder fürchtet euch nicht!

Zahlt in den Klingelbeutel und gebt

dem blinden Mann ein gutes Wort,

daß er den Bären an der Leine hält.

Und würzt die Lämmer gut.

s' könnt sein, daß dieser Bär

sich losreißt nicht mehr droht

und alle Zapfen jagt, die von den Tannen

gefallen sind, den großen, geflügelten,

die aus dem Paradiese stürzten.

Dem Himmel gegenüber,

sehr geehrte Damen und Herren, sitzen wir

und essen Eis.

Der „blinde Mann“, so

glaubte die damals 30-Jährige, könnte den „Bären an der Leine

halten“. Der dichterische Ratschlag: Die Lämmer sollten wir gut würzen.

In den Klingelbeutel zahlen. Dem blinden Mann ein gutes Wort noch

geben.

(Ich weiß nicht, ob es in Radstadt

noch einen Klingelbeutel gibt.)

Wenn es noch Feuer gibt, grillen

wir die Lämmer. Wenn die Sonne erlischt, essen wir Eis wie damals,

als wir Kinder waren und unsere Eltern

uns Pfirsich-Melba als Nachspeise servierten.

Wir kehren zurück in unserer

Kapsel. Wir wechseln das Guckloch. Wir fliegen und fliegen. Unter uns

sind wieder Wolken. Oder ist es die Watte? Draußen, sagt der Kapitän

durch die knacksenden Lautsprecher, hat es minus 48 Grad Celsius.

Warum die Sonne hier nicht mehr warm ist?

Es ist Zeit zu landen. Es ist Zeit,

den sky zu verlassen – und

in den Himmel zu kommen.

Wir stürzen

nicht mehr, wie Hölderlin sagte, nein, wir landen sanft mit unserem

tonnenschweren Käfig.

Wir landen im Königreich. Wir

erwarten den heaven.

Wir steigen aus, geordnet wie es

die Stewardess wünscht. Wir passieren die Gepäcksschleife und warten

auf unsere Habseligkeiten, wir sind bald hinter dem Zoll, bald in der

Ankunftshalle eines Flughafens. Wir stehen vor der Schwelle zum Königreich,

der „Threshold to The

Kingdom“ (Mark Wallinger). Noch trennt uns die Zolltür. Sie öffnet

sich automatisch, wenn wir durch sie durchtreten wollen. Wir gehen

hinaus – oder wir gehen hinein, das ist eine Frage der Sichtweise.

Wir gehen allein, als Geschäftsreisende, privat; in Gruppen, als

Paare, Familien, Flugpersonal... Manche gehen zielsicher ihren Weg.

Manche von uns werden erwartet, manche begrüßt, manche umarmt,

manche gehen allein. Wir gehen in extremer Zeitlupe, wir wissen, dass

hier eine andere Zeit herrscht. Eine andere Zeit als wir es bisher

gewohnt waren, Zeit zu erfahren. Wir erinnern uns sogar, dass unser

Hinaustreten wie eine Choreografie wirkt. Vielleicht hat man mit uns

auch geübt.

Wir wechseln die Dimension.

An der Zolltür sitzt Petrus. Und

wir singen nicht, wie Alois Hingerl, Halleluja,

sondern:

„Miserere Mei, Deus: secundum magnam

misericordiam tuam. …“ - „Herr, sei mir Sünder gnädig, gemäß

deiner großen Barmherzigkeit (Psalm 51)“

Mark Wallinger, Threshold To The

Kingdom, Video, 2002. Courtesy The Artist und Anthony Reynolds Gallery

London

… Et secundum multitudinem miserationum

tuarum: dele iniquitatem meam.

Amplius lava me ab iniquitate mea: et a peccato meo munda me.

Quoniam iniquitatem meam ego cognosco: et peccatum meum contra me est

semper.

Tibi soli peccavi, et malum coram te feci: ut justificeris in

sermonibus tuis, et vincas cum judicaris.

Ecce enim in iniquitatibus conceptus sum: et in peccatis concepit me

mater mea.

Ecce enim veritatem dilexisti: incerta et occulta sapientiæ tuæ

manifestasti mihi.

Asperges me hyssopo, et mundabor: lavabis me, et super nivem dealbabor.

Auditui meo dabis gaudium et lætitiam: et exultabunt ossa humiliata.

Averte faciem tuam a peccatis meis: et omnes iniquitates meas dele.

Cor mundum crea in me, Deus: et spiritum rectum innova in visceribus

meis.

Ne projicias me a facie tua: et spiritum sanctum tuum ne auferas a me.

Redde mihi lætitiam salutaris tui: et spiritu principali confirma me.

Docebo iniquos vias tuas: et impii ad te convertentur.

Libera me de sanguinibus, Deus, Deus salutis meæ: et exsultabit

lingua mea justitiam tuam.

Domine, labia mea aperies: et os meum annuntiabit laudem tuam.

Quoniam si voluisses sacrificium, dedissem utique: holocaustis non

delectaberis.

Sacrificium Deo spiritus contribulatus: cor contritum et humiliatum,

Deus, non despicies.

Benigne fac, Domine, in bona voluntate tua Sion: ut ædificentur muri

Jerusalem.

Tunc acceptabis sacrificium justitiæ, oblationes et holocausta: tunc

imponent super altare tuum vitulos.

(Dem Himmel gegenüber, meine Damen und Herren, ist eine Tür für die

Schwelle ins Reich, der Threshold To the Kingdom – diese Vision

verdanken wir dem britischen Kunststar Mark Wallinger, dessen Galerie

in London mir dieses Kunstwerk, das erstmals auf der Biennale in

Venedig 2001 zu sehen war, für

diesen Vortrag der Paul-Hofhaimer-Tage zur Verfügung gestellt hat und

das heute in der betörenden Untermalung von Allegris Miseree erstmals

live aufgeführt wurde, vom Schwantaler Vokalensemble unter der

Leitung von Bernhard Schneider. Allegri hat diesen Psalm 51, den

bekannten Bußpsalm für die Liturgie der Karwoche komponiert.)

Johannes Rauchenberger, Kunsthistoriker und Theologe (MMag. Dr.),

Kurator internationaler Ausstellungen zeitgenössischer Kunst (wie

etwa „Himmelschwer. Transformationen der Schwerkraft“), ist Leiter

des Kulturzentrums bei den Minoriten in Graz und Lektor für Religion

in der Kunst der Gegenwart an der Universität Wien.

www.minoritenkulturgraz.at

Augustinus, SERMO 252, IN DIEBUS PASCHALIBUS

|